Fischaufstiegsanlagen

Unsere Fließgewässer bilden von Natur aus miteinander vernetzte Lebensräume. Aus verschiedensten Gründen z. B. zur Erzeugung von Wasserkraft, aber auch zur Stabilisierung der Gewässersohle nach Begradigungen wurden zahlreiche Abstürze, Wehre oder auch Wasserkraftanlagen in unseren Flüssen eingebaut. Diese sogenannten Querbauwerke verhindern aber lebensnotwendige Wanderung von Fischen und anderen Lebewesen im Fluss.

Können überlebenswichtige Habitate nicht mehr erreicht werden, so wirkt sich dies auf die Bestandsentwicklung der Gewässerorganismen (insbes. der Fische) negativ aus. Dass Fische zum Teil große Entfernungen in ihrem Leben zurücklegen, ist uns allen vom Lachs oder Aal bekannt. Doch auch die scheinbar stationär lebenden Fische wie Hecht, Barsch oder Bachforelle ändern ihren Aufenthaltsort innerhalb eines bestimmten Radius von mehreren hundert Metern. Die Wanderung erlaubt es den Fischen, je nach Situation und Lebensphase optimale Lebensräume aufzusuchen: Nahrungsgründe, Winterplätze, Schutzareale, Laich-, Brut- oder Jungfischstandorte. Abhängig von der Fischart finden Wanderungen in unseren Gewässern fast das ganze Jahr statt - manche regelmäßig und im jährlichen Zyklus, andere unregelmäßig oder nur einmal. Nur wenige Fischarten können ein Hindernis frei durch die Luft überspringen. Die meisten müssen sich im Wasser oder direkt auf dem Bodensubstrat aufwärts bewegen (aus Internet LfU).

Der Bau von Fischaufstiegsanlagen soll es den Fischen ermöglichen den Gefällesprung zu überwinden. Dadurch kann den negativen Folgen der Zerschneidung von Lebensräumen entgegengewirkt werden. Grundsätzlich unterscheidet man bei Fischaufstiegsanlagen zwischen naturnahen und eher technischen Bauweisen.

Zu den eher technischen Bauweisen zählen beispielsweise auch Beckenfischpässe, die aber auch naturnah ausgeführt werden können.

Steht mehr Raum zur Verfügung können naturnahe Umgehungsgewässer als Wanderhilfe dienen. Diese Umgehungsgewässer werden von am Wasserwirtschaftsamt als "Fischbäche" bezeichnet, da sie darüber hinaus einen wichtigen Ersatzlebensraum für Fische und andere Gewässerlebewesen darstellen. Strömungsliebende Fischarten können sich in den Fischbächen auch reproduzieren. Denn hier finden sie Strömung und vielfältige Strukturen, die in den ausgebauten Gewässern häufig fehlen.

Westendorf

Absolute Priorität hat bei allen Bauweisen die optimale Funktionstüchtigkeit der Aufstiegshilfe. Damit die Fische die Wanderhilfe finden, muss eine Lockströmung erzeugt werden. Dafür wird meist eine Lenkbuhne aus Wasserbausteinen eingebaut, um das Gewässer hier einzuengen und so eine Strömung zu erzeugen

Die Funktion der Fischbäche wurde von Mitarbeitern der Fischereifachberatung Schwaben durch Elektrobefischung und Reusenfang nachgewiesen.

Neben den Fischen profitieren auch eine Vielzahl von Pflanzen und anderen Tieren, wie z. B. am Gewässergrund lebende Kleinstlebewesen, von den vielfältigen Strukturen in den naturnahen FIschbächen. Durch Störsteine und Steilufer können sich auch Wasseramseln und Eisvögel am Fischbach einfinden.

Aumühle

Fischbach Aumühle

In der Wörnitz von Oettingen bis Harburgs können sich die Fische bereits frei bewegen. Im Herbst 2016 haben wir auch an der Eger mit der Herstellung der Durchgängigkeit einzelner Stauanlagen begonnen. Durch die Regulierung der Eger vor mehr als einem halben Jahrhundert, verbunden mit der Nutzung der Wasserkraft, ist die Durchgängigkeit heute an vielen Stellen nicht mehr gegeben und durch Absperrbauwerke und Abstürze unterbrochen.

An der Aumühle auf Höhe der Kläranlage der Stadt Nördlingen haben wir ein 250 Meter langes Umgehungsgerinne in naturnaher Bauweise hergestellt. Viel Platz zur Umsetzung der Maßnahme stand den Planern an der automatischen Wehranlage nicht zur Verfügung. Begrenzt durch die Eger, den Goldbach und dem Fluggelände des Rieser Flugsportvereins gelang es mit den neuen Gewässerlauf einen Höhenunterschied von fast 3 Metern zu überbrücken. Durch die Einbindung des Goldbachs in das Planungskonzept war trotz der engen räumlichen Verhältnisse die Durchgängigkeit mit einem in die Landschaft eingebunden, natürlichen Gewässerlauf möglich. In Verlängerung des neu angelegten Fischbachs wurde der Goldbach auf einer Länge von rund 100 Metern bis zur Mündung in die Eger ökologisch ausgebaut. 150 Liter fließen über den Fischbach in dem neuen Gewässerbett pro Sekunde und ermöglichen es Fischen wie Barbe, Rotauge, Schleie, Barsch, Döbel, Karpfen, Hecht und Bachforelle die Aumühle zu passieren.

Durch die Wanderhilfe entsteht eine durchgängige Gewässerstrecke von rund 3 Kilometern an der Eger. Zwischen der Mündung der Eger in die Wörnitz bei Heroldingen und der Landesgrenze nach Baden-Württemberg unterbinden derzeit noch über zehn weitere Hindernisse im Flussbett die dauernde Durchgängigkeit für Fische und Kleinlebewesen

Die Planung wurde in enger Abstimmung mit der Stadt Nördlingen, der Fischerei dem Naturschutz und dem Rieser Flugsportverein erarbeitet.

Neben den Fischen profitieren auch eine Vielzahl von Pflanzen und anderen Tieren vom Projekt. Die Flächen für den ökologischen Ausbau ganz der Natur zu überlassen ist in diesem Bereich nicht möglich. In der Einflugschneise des Flugfeldes gilt es besonders darauf zu achten, dass keine größeren Gehölze aufwachsen.

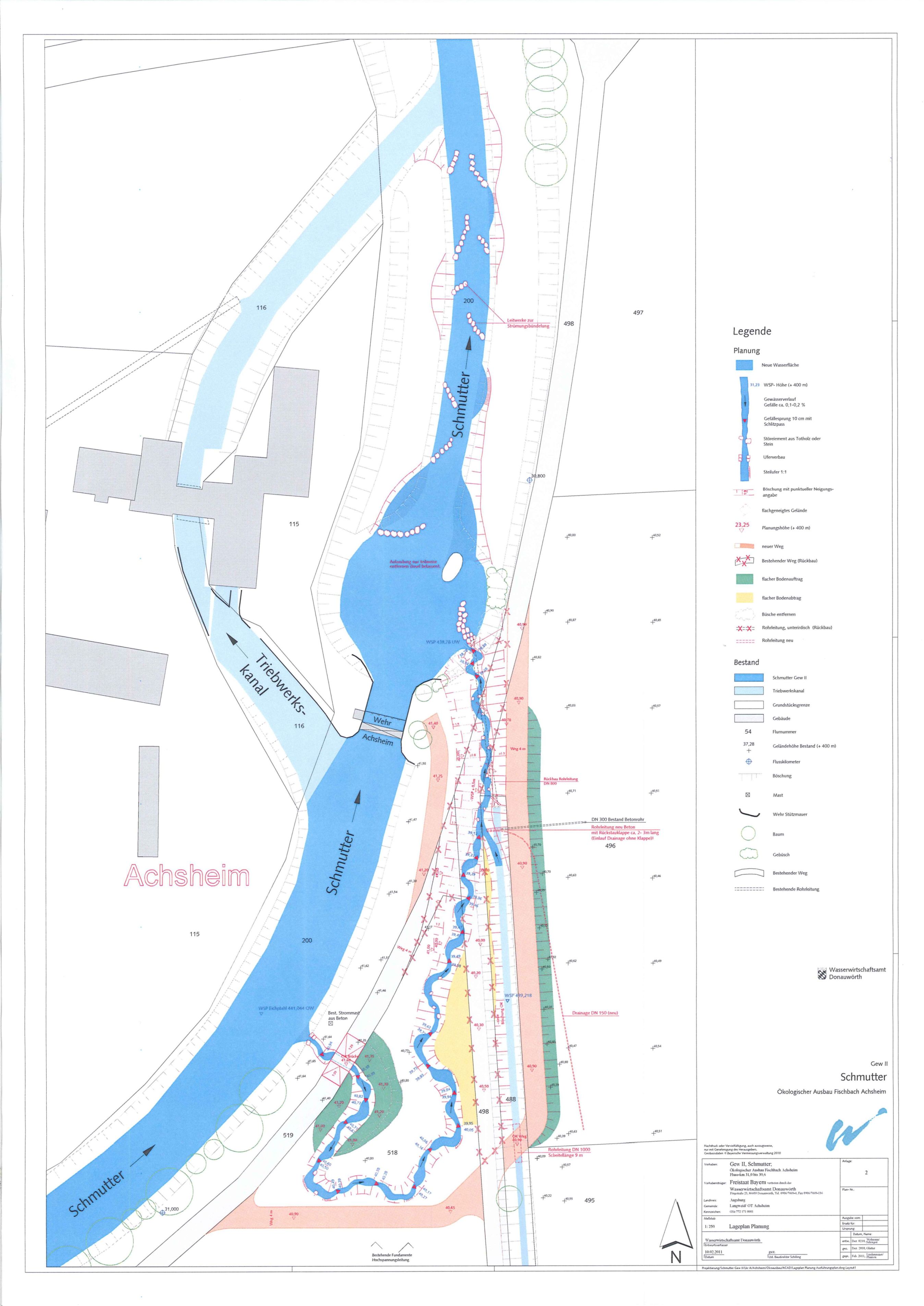

Achsheim

Fischbach Achsheim

Ein Wehr dient dem sicheren Abfluss von Hochwasser. Ein Wehr bringt also den Menschen Nutzen – aber was ist mit den Fischen? Wehranlagen stellen für Fische nicht überwindbare Hindernisse dar.

Das Wasserwirtschaftsamt Donauwörth baute daher in Achsheim 2011 einen Fischbach, der es Fischen und anderen Gewässerorganismen der Schmutter ermöglicht, das Hindernis Wehranlage zu umgehen. Durch Verlegung von Feldwegen wurde Platz geschaffen. So konnte die Durchgängigkeit an der Wehranlage über einen naturnahen Fischbach geschaffen werden. Dabei wurde der unmittelbar östlich der Schmutter verlaufende Entwässerungsgraben mit eingebunden.

Vielfältige Strukturen im Fischbach mit Breitenvarianz, Tiefenvarianz, Strömungsvielfalt und Totholz

Vielfältige Strukturen im Fischbach mit Breitenvarianz, Tiefenvarianz, Strömungsvielfalt und Totholz

Über den circa 200 Meter langen Fischbach werden im Mittel 150 Liter pro Sekunde um die Wehranlage herumgeleitet. Der Höhenunterschied im Umgehungsbach von 1,80 Metern wird unter anderem mit zwölf Sohlrampen oder Sohlgleiten mit Höhen von bis zu 15 Zentimetern überwunden.

Damit auch eine Durchgängigkeit für größere Fische besteht, hat der damalige Leiter der Flussmeisterstelle Augsburg Bernhard Kugelmann besonderes Augenmerk auf die Ausgestaltung des neuen Gewässerlaufs mit Wassertiefen von 50 Zentimetern gelegt. Durch den Einbau von Totholz, wie Wurzelstöcke oder Baumstämme, wurde darauf geachtet, dass der neue Gewässerlauf auch ein Lebensraum für Fischarten wie Hasel, Gründling, Schmerle und Döbel ist.

Zusammen mit den bereits errichteten Fischbächen in Druisheim, Kloster Holzen, Blankenburg, Westendorf Langenreichen und Eisenbrechtshofen wird die Durchgängigkeit für Fische und Kleinlebewesen weiter verbessert. Das Wasserwirtschaftsamt setzt damit die Vorgaben der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie um. Die Kosten für die gesamte Baumaßnahme, Schaffung der Durchgängigkeit, Wegebau und Strukturelemente in der Schmutter, beliefen sich auf rund 60.000 Euro. Das Grundstück stellte der Betreiber der Wasserkraftanlage zur Verfügung.

Schnellepark

Schnellepark

An der Brenz in Gundelfingen existieren viele Triebwerke, durch die nachhaltig Energie erzeugt wird. Allerdings verhindern sie auch lebensnotwendige Wanderungen der im Gewässer lebenden Tiere.

Mit Unterstützung der Stadt Gundelfingen hat das Wasserwirtschaftsamt Donauwörth den Weg für die Fische wieder freigemacht. Im städtischen Schnellepark wurde 2011 ein naturnah gestalteter Fischbach errichtet.

Fische und Kleinlebewesen können im strukturreichen Bach aufsteigen und weiter über den Brenzkanal insgesamt vier Triebwerke in Gundelfingen umgehen.

Im städtischen Schnellepark kann seitdem erlebt werden, wie ein naturnaher Bach aussieht. Der kleinräumige Wechsel von Tiefe, Breite und Strömung bietet zahlreichen Wassertieren einen idealen Wohnraum.

Sitzsteine und Trittstufen laden zur Naturbeobachtung oder zum Verweilen ein.