Warum Licca liber?

Hintergrund und Projektanlass

Lechhochwasser 1910

Lechhochwasser 1910

Das Lechhochwasser im Jahr 1910 überschwemmte viele Siedlungen und verursachte von Tirol bis zur

Mündung umfangreiche Schäden.

Der Lech entspringt in Österreich in den Lechtaler Alpen und mündet nach 256 Kilometern Länge bei Rain in die Donau. Ursprünglich floss er in einem breiten Flussbett mit zahlreichen verzweigten Rinnen. Die Flusslandschaft war geprägt von regelmäßigem Hochwasser, das die Auen überflutete und Gesteinsmaterial mit sich führte. Dieses Geschiebe lagerte sich ständig um und sorgte so für eine stetige Veränderung des Flusslaufs.

Im Laufe der Zeit versuchte man, den Lech zu regulieren und kanalisieren, um Land zu gewinnen und den Hochwasserschutz zu verbessern. Die Folgen dieser "Korrektion" führen heute zu schwerwiegenden Problemen:

Korrektion des Lechs und ihre Folgen

Der begradigte Lech

Um die Siedlungen vor Hochwasser zu schützen und Flächen für die Landwirtschaft zu gewinnen, begradigte man ab Mitte des 19. Jahrhunderts den Lech und befestigte die Ufer. Dadurch erhöhte sich die Fließgeschwindigkeit des Flusses, was zur gewünschten Eintiefung des Flusses führte. Es zeigte sich jedoch, dass die kontrollierte Sohlerosion schnell weit über das beabsichtigte Maß eintrat, so dass die Flusssohle stetig, insbesondere bei Hochwasserereignissen, abgetragen wird. Diesen Prozess versuchte man mit quer zur Fließrichtung angelegten Bauwerken zur Stützung der Sohle einzudämmen. Diese Querbauwerke wurden aber immer wieder durch Hochwasser beschädigt oder völlig zerstört.

Wasserkraftnutzung

Mit dem Ausbau der Wasserkraftnutzung ab 1898 am Gersthofer Wehr wurden viele Stützbauwerke zu massiven Wehren mit Wasserkraftturbinen umgerüstet. Die nun standhafteren Bauwerke veränderten aber sowohl das Erscheinungsbild des Lechs als auch – besonders durch die Errichtung der Staustufen – massiv dessen Transportfähigkeit für Kies.

Zwar schränkte man die Erosion im Staubereich ein, gleichzeitig jedoch entstanden Barrieren für das Gesteinsmaterial, das der Lech mit sich führt. Unterhalb der Staustufen fehlt damit das Geschiebe, das für eine stabile Flusssohle nötig wäre. Dies verstärkt wiederum die Eintiefung des Lechs.

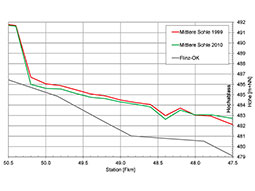

Folgende Abbildung zeigt einen Längsschnitt durch die Flusssohle des Lechs südlich des Hochablasses. Es ist deutlich zu erkennen, wie sich die Flusssohle zwischen 1999 und 2010 eingetieft hat und bei Flusskilometer 50,4 der leicht erodierbare Flinz schon beinahe erreicht ist.

Profilvergleich Lech

Probleme heute

Heute hat der Lech seinen natürlichen Charakter fast gänzlich verloren. Die Probleme, die sich dadurch ergeben, sind vielfältig:

- Gefahr eines Sohldurchschlags*

- Gefahr von beschleunigter Eintiefung, dadurch lokal sinkender Grundwasserspiegel

- Stabilitätsgefahr für Ufersicherungen, Deiche, Brücken- und Stützbauwerke

- starke Einschränkung der ökologischen Vielfalt (Trockenlegung der Auwälder, fehlende Kiesbänke, mangelnde Vernetzung von Lebensräumen für viele Tierarten und Organismen)

Nach der EU-Wasserrahmenrichtlinie gilt der Lech bereits als "stark verändert" mit einem nur "mäßigen ökologischen Potenzial". Diese Einstufung soll nun – den Bewirtschaftungsgrundsätzen des Wasserhaushaltsgesetzes folgend – verbessert werden.

*Die Erosion der Flusssohle erfolgt sehr schnell und sehr stark, da der Kies bereits vollständig abgetragen ist und das darunter liegende sandige Material von der Wasserströmung noch leichter ausgeschwemmt wird.

Sohldurchschlag Salzach zwischen Urstein und Hallein, 22.10.1969 (Quelle: Amt der Salzburger Landesregierung)

Kofinanzierung

Mit Mitteln aus dem Sonderrahmenplan "Maßnahmen des präventiven Hochwasserschutzes" der Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes zur Umsetzung des Nationalen Hochwasserschutzprogramms (NHWSP)

Mit Mitteln aus dem Sonderrahmenplan "Maßnahmen des präventiven Hochwasserschutzes" der Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes zur Umsetzung des Nationalen Hochwasserschutzprogramms (NHWSP)

Mit Mitteln aus dem Sonderrahmenplan "Maßnahmen des präventiven Hochwasserschutzes" der Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes zur Umsetzung des Nationalen Hochwasserschutzprogramms (NHWSP)