Die bayerische Wasserwirtschaftsverwaltung beschäftigt sich intensiv mit Fragen zur Entstehung von Hochwasser und der Verringerung von Hochwasserschäden. Ihr Wasserwirtschaftsamt beobachtet und misst regelmäßig Wasserstände, ermittelt Überschwemmungsgebiete, plant, baut und betreibt staatliche Hochwasserschutzeinrichtungen und fördert kommunale Maßnahmen. Im Hochwasserfall betreiben die Behörden der Wasserwirtschaft die Hochwasservorhersage, den Hochwassernachrichtendienst sowie die Steuerung der staatlichen Talsperren und Hochwasserrückhaltebecken.

Viele Gebiete in Bayern haben mit Hochwassergefahren zu kämpfen. So war beispielsweise das Hochwasser im April 1994 eine Bewährungsprobe für den lokalen Hochwasserschutz der Stadt Donauwörth. Die höchsten Hochwasserereignisse, die am Donau-Pegel Donauwörth verzeichnet wurden, zeigen sich hier:

Viele Gebiete in Bayern haben mit Hochwassergefahren zu kämpfen. So war beispielsweise das Hochwasser im April 1994 eine Bewährungsprobe für den lokalen Hochwasserschutz der Stadt Donauwörth. Die höchsten Hochwasserereignisse, die am Donau-Pegel Donauwörth verzeichnet wurden, zeigen sich hier:

Die größten Hochwasser am Pegel Donauwörth

Kleinere Hochwasser traten unter anderem Pfingsten 1999 und im August 2002 auf. Hier finden sich zwei beispielhafte Bilder dieser Ereignisse:

Pfingsthochwasser 1999 an der schwäbischen Donau

Hochwasser im August 2002 an der schwäbischen Donau

Anhand der Erfahrungen zeigt sich, dass ein nachhaltiges Hochwasserrisikomanagement notwendig ist. Doch was ist ein Hochwasser eigentlich und wie entsteht es?

Hochwasser ist stark von der Dauer, Stärke und Ausdehnung des Niederschlags abhängig. Für die Entstehung von Hochwasser sind zwei Arten von Niederschlag besonders ausschlaggebend:

- Kurzzeitige, sehr intensive Starkniederschläge (z.B. Gewitter):

Im Extremfall können diese Niederschläge 100 Liter pro Quadratmeter in der Stunde erreichen und Sturzfluten erzeugen. Die Flächenversiegelung – also die Bebauung und Nutzung der Flächen – hat einen großen Einfluss auf diese Art von Hochwasser. Auf große Flüsse, wie die Donau, wirkt sich dieser kurze Niederschlag nicht bzw. nur sehr begrenzt aus.

- Lang andauernder, großflächiger Dauerniederschlag:

Der Dauerregen hat besonderen Einfluss auf das Hochwasser von großen Flüssen. Die Böden können nur eine begrenzte Menge an Wasser aufnehmen. Ist diese Menge erreicht, kann Niederschlag nicht mehr in den Boden einsickern und fließt sofort ab. Aus einem großen Einzugsgebiet kann dadurch mehr Wasser in einen Fluss gelangen, als das Flussbett aufnehmen kann.

Hochwasserereignisse werden sich auch in Zukunft nicht verhindern lassen. Allerdings lässt sich das Risiko von Schäden durch vorausschauende Planung verringern. Der Freistaat Bayern hat als Reaktion auf Hochwasserereignisse der letzten Jahre das Hochwasserschutz Aktionsprogramm 2020plus ausgearbeitet und investiert Milliarden in den Hochwasserschutz. Dabei ist vor allem die Kombination der einzelnen Maßnahmen entscheidend:

Hochwasserereignisse werden sich auch in Zukunft nicht verhindern lassen. Allerdings lässt sich das Risiko von Schäden durch vorausschauende Planung verringern. Der Freistaat Bayern hat als Reaktion auf Hochwasserereignisse der letzten Jahre das Hochwasserschutz Aktionsprogramm 2020plus ausgearbeitet und investiert Milliarden in den Hochwasserschutz. Dabei ist vor allem die Kombination der einzelnen Maßnahmen entscheidend: Denn nur durch das Zusammenwirken der einzelnen Hochwasserschutzmaßnahmen kann mit dem Hochwasserrisiko umgegangen werden.

Mehr Informationen zu Hochwasserrisiko und Hochwasserschutz finden Sie im folgenden Video:

Hochwasserschutz in Bayern - Film

Vorsorge

Hochwasser sind Teil des Wasserkreislaufs und werden sich deshalb nie verhindern lassen. Bewohner von gefährdeten Gebieten können sich jedoch durch gezielte Vorsorge darauf vorbereiten und so ihre möglichen Schäden gering halten. Dieses Video erklärt, wie Sie sich selbst auf ein Hochwasser vorbereiten können und welche Rolle die Raumplanung für den Hochwasserschutz spielt.

Vorsorge - Film

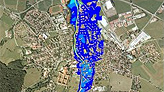

Doch wo liegen die hochwassergefährdeten Flächen genau? Bin ich selbst auch davon betroffen? Im Informations- und Kartendienst Überschwemmungsgefährdete Gebiete (IÜG) finden Sie wichtige, durch Hochwasser gefährdete Gebiete in Bayern. Aber: Auch wenn eine Fläche auf den Karten nicht als gefährdet markiert ist, kann diese dennoch von einer Sturzflut, zum Beispiel nach einem heftigen Gewitterregen, betroffen sein.

Natürlicher Rückhalt

Hochwasser entsteht in den Einzugsgebieten von Flüssen. Wasser, das nicht im Boden gespeichert werden oder verdunsten kann, fließt ins nächste Gewässer. Hochwasserschutz muss bereits im Einzugsgebiet durch natürlichen Rückhalt ansetzen. Hierbei lässt sich zwischen Maßnahmen in der Fläche (Siedlungsbereiche, landwirtschaftliche Flächen, Waldflächen) sowie Maßnahmen an Gewässern und deren Auen unterscheiden.

Durch veränderte Bodennutzungen und intensive Land– und Forstwirtschaft kann weniger Wasser versickern und es erhöht sich der Oberflächenabfluss – also jenes Wasser, das oberirdisch abfließt. Dadurch steigt das Hochwasserrisiko bei Starkregenereignissen. Durch konservierende Landwirtschaft sowie Aufforstung kann wieder mehr Wasser versickern, allerdings haben diese Maßnahmen auch ihre Grenzen.

Neben Maßnahmen in der Fläche spielen auch Maßnahmen an Gewässern und deren Auen eine wichtige Rolle für den Hochwasserschutz. So kann durch die Wiederherstellung und Gewässeranbindung von Auen und der Laufverlängerung von Flüssen und Bächen eine Verzögerung der Hochwasserwelle erreicht werden.

Genauere Informationen hierzu finden Sie im folgenden Video:

Maßnahmen an Gewässern - Film

Technischer Schutz

Der technische Schutz ist bei Flusshochwasser eine der effektivsten Maßnahmen, um gefährdete Gebiete vor Hochwasser zu schützen. Die einzelnen Maßnahmen sind jedoch nur bei bestimmten Arten von Hochwasser wirksam. Zum technischen Schutz zählen folgende Maßnahmen:

Deiche und Mauern

Deiche und Mauern sind zwei der ältesten Hochwasserschutzmaßnahmen und schützen gefährdete Siedlungen und Gewerbe als sogenannter Grundschutz in der Regel bis zu einem festgelegten Niveau vor Hochwasser. Hier kann unterschieden werden zwischen festen Deichen und Mauern und mobilen Hochwasserschutzmaßnahmen:

Deiche und Mauern sind bis zu einem gewissen Grad sehr effektiv

Mobiler Hochwasserschutz: So wie hier in Neu-Ulm an der Donau können auch Bereiche vor Hochwasser geschützt werden

Feste Deiche und Mauern werden entlang von Gewässern gebaut und sind meist für ein 100-jährliches Hochwasser plus einem Klima-Zuschlag von 15 % ausgelegt (HQ100 + 15 %). Deiche integrieren sich als Erdbauwerke besser in die Landschaft, benötigen jedoch mehr Platz als Mauern. Als Linienelemente prägen Deiche auch das Landschaftsbild.

Mobile Elemente werden nur im Hochwasserfall eingesetzt und ansonsten platzsparend eingelagert. Es bedarf jedoch umfassender Logistik, eines hohen Personalaufwands und größerer Vorwarnzeiten, um die mobilen Elemente aufzubauen. Eingesetzt werden mobile Hochwasserschutzelemente insbesondere bei historischen Innenstädten wie Miltenberg, Bad Kissingen, Neuburg/Donau oder Regensburg.

Dezentraler Rückhalt

Renaturierte Brenz bei Bächingen

Notentlastung eines kleinen Rückhaltebeckens an der Laugna beim Hochwasser im Juni 2013

Dezentraler Rückhalt setzt im Einzugsgebiet und nicht direkt an großen Gewässern wie der Donau an. Dezentrale Maßnahmen können entweder flächenhaft, durch Aufforstung, geänderte Bewirtschaftungsweisen der Felder oder Flächenentsiegelung oder linienförmig, durch Gewässerrenaturierung, Laufverlängerung oder punktuell, z. B. durch ungesteuerte, kleine Rückhaltebecken, realisiert werden. Wir wollen uns hier genauer mit dem punktuellen dezentralen Rückhalt beschäftigen: Dies sind kleine, ungesteuerte Rückhaltebecken an kleinen Fließgewässern, die sich ab einer gewissen Abflussmenge füllen. Steigt der Abfluss über einen gewissen Grenzwert, wird Wasser zurückgestaut.

Sie sind besonders bei großen, lokalen Hochwasserereignissen wirksam und liefern somit Schutz vor Sturzfluten. Bei großen, überregionalen Hochwasserereignissen, wie zum Beispiel 2013, sind sie aber nicht sehr effektiv: Denn hier ist die Summe vieler kleinerer Zuflüsse entscheidend und die Becken würden nicht bzw. nur sehr begrenzt wirken. Mehr Informationen hierzu entnehmen Sie folgendem Video:

Dezentraler Rückhalt - Film

Talsperren

Talsperre Sylvensteinspeicher: Der Sylvensteinspeicher ist die größte Talsperre Bayerns und schützt beispielsweise München vor Hochwasser

Talsperren sind zum Schutz vor großen Hochwasserereignissen geeignet. Das bekannteste Beispiel in Bayern ist der Sylvensteinspeicher. Hier können im Hochwasserfall bis zu 61 Mio. m³ Wasser zurückgehalten werden. Dies entspricht einem Sechstel des Volumens des Tegernsees. Auf Basis eines Niederschlags-Abflussmodells werden Abflussvorhersagen für die unterliegenden Siedlungen berechnet und entschieden, ob Wasser abgelassen oder aufgestaut wird. So konnten München und Bad Tölz 1999, 2005 und 2013 vor Hochwasser geschützt werden.

Flutpolder / gesteuerte Rückhalteräume

Flutpolder sind eingedeichte Flächen in einer Flussniederung, die im Hochwasserfall gezielt geflutet werden. Ein Flutpolder besteht aus einem Rückhalteraum, der durch Deiche zum Fluss sowie zum Hinterland hin abgegrenzt ist. Kommt es zu einem extremen Hochwasserereignis, wird Wasser in den Flutpolder geleitet. Dadurch werden unterliegende Siedlungen geschützt. Die genaue Funktionsweise entnehmen Sie dem Video:

Flutpolder - Film

Staustufen

Auch mit dem Betrieb von Staustufenketten, die für verschiedene Nutzungen wie z.B. Schifffahrt oder Wasserkraft genutzt werden und ursprünglich nicht für den Hochwasserschutz errichtet wurden, kann der Ablauf einer Hochwasserwelle in begrenztem Ausmaß beeinflusst werden. Im besten Fall dämpft die Staustufenkette die Hochwasserwelle ab und steilt sie nicht auf. Damit dies möglich ist, muss genügend Speicher– und Retentionsvolumen an den Staustufen zur Verfügung stehen und eine gute Hochwasserprognose vorhanden sein. Doch: Je größer das Hochwasser ist und je länger es dauert, desto kleiner ist die erreichbare Dämpfung an den Staustufen. Mehr Informationen entnehmen Sie dem Video:

Staustufen - Film